昨日、一昨日とのぞきました。

■ステーションギャラリー

「エミール・クラウスとベルギーの印象派」が、開催中です。

エミール・クラウスは、少し前に、Bunkamuraの「フランドルの光」展で

日本に紹介された画家さんで、どうも、そのときに記憶にひっかかっていたようです。

柔らかくて、優しい景色が広がります。光のとらえ方がすごいです。

が、私はエミール・クラウス作品よりも、一緒に並んでいる別のものに目を奪われ、

幸せな気持ちになりました。

1枚は、入ってすぐに飾られているギュスタヴ・ド・スメット『果樹園の羊』。

ポーラ美術館の所蔵品です。さすがポーラ、いいものをさりげなく、お持ちです。

パッチワークみたいに、なんだかモコモコして見えるのです。

モコモコ、モコモコ、口の中で唱えながら、ご機嫌で見て回りました。

これで、動物スイッチが入ってしまったのか、もう一枚、「いいなあ」は、

児島虎次郎『春の光』。こちらは、山羊です。

もう動物園にでも、行きなさいよと自分につっこみたくなる感想ですね。

東京駅にくっついている美術館なので、アクセスは良好です。

丸の内北口の改札を出ると、すぐにあります。

ただ、中は、右側の壁に沿って進むだけの順路なのですが、これが少々

飲みこみにくく、年配の方が数人遭難していました(笑)。

ただ、二階は、そのわかりにくさが、立体的に迫ってきて……。

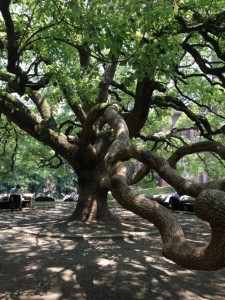

エミール・クラウスの作品が屋外の風景がメインなせいもありますが、

ちょっとした森みたいになっていました。わくわくします。

ひとつだけ残念なのは、せっかくモネが飾られていて、それが、

エミール・クラウスと同じ題材ならば、なぜ、並べないのでしょう?

簡単に戻れる造りじゃないのに、「44の作品と同じ題材である」なんて、

書かれても。どうするの? 戻るの???

これは、並べるべきじゃないでしょうかねえ? でも、並べたら、

ちょっとトーンが変わっちゃうのかしら?

せめて、同じ階に置けばいいのにって思いました。。

空間的な制約なんでしょうね。3階に飾るべき絵がサイズの関係で、

エミール・クラウススペースに落ちていたりしましたから。

最近、人に指摘されて、「ああ、そうかも」って思ったのですが、

私、空間にうるさいみたいです。

居心地のよさとか、動線のよしあしとか、妙に気になります。

ステーションギャラリー、3階から2階に下りる螺旋階段のライトが

ちょっと素敵なので、ぜひ、機会があったら、ご覧ください。

7/15まで。入場料は1000円。なんと、suicaも使えます!

■三菱一号館美術館

こちらは、浮世絵~珠玉の斉藤コレクション~を開催中です。

元神奈川県議会議員・参議院議員の斉藤文夫さんのコレクションの中から

よりすぐりを三期にわけて公開するそうです。

昨日、うかがったのは、その第一期。

私は日本画がわからないのですが、ビギナーにもわかりやすい、

浮世絵の変遷みたいなのがダイジェストで並んでいる感じでしょうか?

ビギナーなので、音声ガイドも借りました。

斉藤さんのコメントが、なんだかいいんですよ。

非常にかわいらしいのです。元参議院の先生をつかまえて、何を言う!ですが。

「蒐集は創作」、「世界にひとつしかないものが」、そんな言葉が耳に残ります。

一枚、ものすごく気になる作品があり、それが、絶対にポストカードとかには

ならない種類のもののため、図録も買いました。

わからないのに、なぜ、こんなにお金を使っているのでしょう?

でも、絵師が不詳の作品ですから、ここで何もしないと、もう一生会えないわけです。

絵って、そういう側面もありますよね。

ある意味、絵師がわからないのに、この企画展に出てくるってことは、かなり

すごいのかもしれません。

作品ナンバーTI-2 「延宝美人立姿図」

色味は地味なのですが、とにかく、気を惹きます。なんでしょう???

菱川師宣、鈴木春信(菊見の男女はいけないと思うの)と順に見ていき、

歌麿で足が止まります。

異端というか、鬼才というか。へええええ!!!

鳳凰を背負った「松葉屋 粧ひ 代々春 初船」に度胆を抜かれ、

「青楼十二時 続」の艶っぽさにやられ……。

山姥と金太郎の絵もあり、これは、二度目のサインだと思いました。

この前、河鍋暁斎にもあって、金太郎を育てたのは、山姥説を

知ったのです。

こういうマメ知識が積もると、教養になるんでしょうか?

能の「山姥」を見なさいよってことでしょうか??? まあ、いいか。

で、いろいろ見ていると、だんだん歌舞伎が見たくなってくるわけです。

まんまと、江戸庶民と同じ心理に!!!

テレビとか、そういうのがない時代なら、もう通ってますね。間違いなく!

非常に珍しく、世界に流出しないように、斉藤さんがご購入になったという

鈴木晴信の「風流やつし七小町」は、見せ方がちょっと……。

二列に並べてあるのですが、ケースの奥に置かれちゃうと、ちゃんと

見えないんですよ。えーって、感じ。

横長のケースに並べてくださいよぉぉぉぉ!!!

最近、よく思うのですが、美術館は、何センチの身長の人を

基準に展示しているのでしょうか???

縦に並べられちゃうと、見えないですよ!!!

どうも三菱一号館は、長身の人が決定権を持っている気がしますね。

バーン=ジョーンズのときに、郡山と見比べたのですが、断然、

郡山が見やすいわけ。

「あ、高さか!!!」と気づきました。

三菱一号館、天井が高いから、バランスを取ってしまうのでしょうけど、

ちびのことも、考えてください。ホント、お願いします!!!

珍しいものは、二段にしないでください。

ホント、お願いしますよぉぉぉ。

斉藤コレクションは、川崎・砂子(いさご)の里資料館で無料で

見ることが出来るそうです。でも、今回並んでいるものに会うためには、

相当通わないとダメなんじゃないでしょうか?

第一期は、7/15まで。

第二期は7/17-8/11、北斎・広重の登場ーツーリズムの発展です。

美術愛好家のブログみたいになっていますね(笑)。